شهدت العلاقات اللبنانية السورية خلال العقدين الماضيين تحولات جذرية، طغى عليها الغموض والتوتر والمصالح المتقاطعة، وخرجت هذه العلاقة من مرحلة “الوصاية المباشرة”، التي طبعت مرحلة ما قبل العام 2005، إلى حالة من التباعد الرسمي، دون أن تغيب تماما مظاهر النفوذ السوري غير المعلن داخل الساحة اللبنانية.

ففي حين انقسم المشهد السياسي اللبناني حيال الثورة السورية منذ 2011 بين داعم للنظام ومعارض له، بقيت العلاقات الثنائية محكومة بملفات شائكة ووقائع أمنية معقدة، من أبرزها ملف اللاجئين السوريين والتهريب عبر الحدود والسلاح الخارج عن سلطة الدولة.

ومع تصاعد الصراع في سوريا تحوّل لبنان إلى ساحة ارتدادية، متأثرا بالمعارك الميدانية والاصطفافات الإقليمية نتيجة المشاركة المباشرة لحزب الله في القتال إلى جانب نظام الأسد، مما زاد من هشاشة العلاقة الرسمية بين الدولتين، في حين استمر النظام السوري في التعاطي مع لبنان كامتداد جيوسياسي ضمن محور إقليمي معين.

وفتحت لحظة سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد التاريخية بابا واسعا لإعادة صياغة مجمل العلاقة بين البلدين، ليس فقط من زاوية السلطة السياسية، بل أيضا من منظور العلاقة بين الشعبين، وشبكات النفوذ، والإرث الثقيل من التدخلات التي شكلت عقودا من السياسات العابرة للحدود.

ملفات حدودية عالقة

يعود ملف ترسيم الحدود بين البلدين إلى عام 1943، حيث بقي الملف من دون تسوية نهائية، واعتمد البلدان على “خط الحدود الإدارية” الذي وضعه الانتداب الفرنسي بين ولايتي بيروت ودمشق، دون أن يُستكمل كترسيم حدود دولية معترف بها.

ومع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان وتدخل القوات السورية داخل الأراضي اللبنانية عام 1976، زادت تعقيدات هذا الملف، حيث تداخل الأمن بالسيادة، وأُهمل أي مسار رسمي لترسيم الحدود.

وعقب انسحاب القوات السورية عام 2005، عاد الموضوع إلى الواجهة ضمن سياق إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، إلا أن دمشق في عهد الأسد تعاملت بحذر مع الأطروحات اللبنانية، معتبرة أن الحدود “ليست أولوية” في ظل الأوضاع الإقليمية.

ورغم محاولات متكررة من جانب الحكومات اللبنانية، خصوصا فيما يتعلّق بضبط الحدود البرية ومكافحة التهريب، فإن الملف ظل عالقا، مما أسهم في تفاقم الإشكالات الأمنية والاقتصادية، لا سيما مع ازدياد التوترات المرتبطة بالمعابر غير الشرعية وتدفق اللاجئين السوريين.

وإحدى أبرز المشاكل في ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان هي التداخل الجغرافي والديمغرافي، فهناك قرى وبلدات تقع على الحدود، بعضها يتبع لبنان إداريا لكن سكانها يحملون الجنسية السورية، والعكس صحيح.

وفي منطقة القصر في البقاع اللبناني يعيش سكان يحملون الجنسية السورية ويتنقلون يوميا بين البلدين دون وجود نقاط تفتيش واضحة، وجعل هذا التداخل جعل ترسيم الحدود مسألة حساسة لأن أي تغيير قد يؤثر على حياة السكان المحليين.

كما أن هناك مناطق زراعية متنازعا عليها مثل مزارع شبعا، التي تعدّ نقطة حساسة بسبب موقعها الإستراتيجي على الحدود مع هضبة الجولان السورية المحتلة، ولأن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني المحتل لم يشمل هذه المنطقة زعما بأنها أرض سورية.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفارق الأسعار بين لبنان وسوريا، نشط تهريب السلع الأساسية على الحدود في الاتجاهين مثل المحروقات والطحين. وخلال الثورة السورية، زادت عمليات التهريب والتنقل غير القانوني، سواء بسبب اللاجئين أو المجموعات المسلحة.

وإلى جانب التهريب، تكثر الأحداث الأمنية على الحدود اللبنانية السورية، وآخرها الاشتباكات التي اندلعت يوم 15 مارس/آذار الماضي، حيث اتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله بنصب كمين وخطف 3 عناصر أمنية عند الحدود، قبل اقتيادهم إلى داخل الأراضي اللبنانية وتصفيتهم، غير أن الحزب نفى أي علاقة له بالأحداث.

الترسيم البحري.. خلاف في عمق الثروات

لا يقل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا أهمية عن ترسيم الحدود البرية، بل يُعد من أبرز القضايا العالقة بين البلدين، ويتسم بتعقيدات قانونية وسياسية واقتصادية متشابكة. تعود جذور النزاع إلى عام 2011 حين أصدرت الحكومة اللبنانية المرسوم رقم 6433 الذي حدد بموجبه حدود لبنان البحرية، بما في ذلك الحدود الشمالية مع سوريا. بالمقابل، اعتمدت سوريا خطا مستقيما يؤدي إلى تداخل بحري مع لبنان بمساحة تتراوح بين 750 و1000 كيلومتر مربع، مما أدى إلى نشوء منطقة بحرية متنازع عليها.

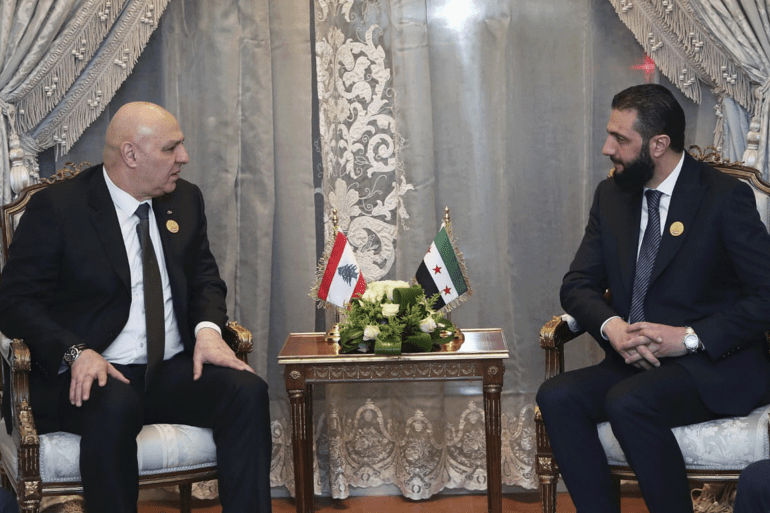

في أعقاب التغيرات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، شهد الملف تحركات دبلوماسية جديدة، ففي مارس/آذار 2025 وقع وزيرا الدفاع اللبناني والسوري اتفاقا في جدة برعاية سعودية لتشكيل لجان قانونية وفنية مشتركة لبحث ترسيم الحدود وتعزيز التنسيق الأمني.

كما زار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دمشق في أبريل/نيسان 2025، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الملفات المشتركة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية.

في المقابل، يشير وزير البيئة اللبناني السابق ناصر ياسين إلى أن الخلاف البحري بين الجانبين يؤثر مباشرة على “البلوكين 1 و2” من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، اللذين يتداخلان مع “البلوك رقم 1” السوري.

وأشار إلى أن هذا التداخل يُعقّد جهود التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وقد يُثني المستثمرين عن المشاركة في جولات التراخيص اللبنانية. ومن الناحية الأمنية، يُعد ضبط الحدود البحرية والبرية خطوة ضرورية للحد من التهريب وتعزيز سيادة الدولة.

ويشير ياسين إلى أنه، ورغم التقدم النسبي، لا تزال هناك تحديات قانونية، أبرزها أن أي اتفاق لترسيم الحدود يجب أن يُقر من قبل برلماني البلدين، وهو أمر غير متاح حاليا في سوريا بسبب الوضع السياسي الراهن، كما أن غياب الاعتراف الرسمي من سوريا بلبنانية مزارع شبعا يعقد مسألة ترسيم الحدود البرية، ويبقيها ورقة ضغط سياسية.

ملف اللاجئين.. أزمة طويلة بدون أفق

بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأ النقاش اللبناني حول إمكانية العودة الطوعية للاجئين السوريين.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون قد أكد في خطاب القسم أمام مجلس النواب اللبناني عقب انتخابه التزامه بتسهيل عودة اللاجئين السوريين عبر التعاون مع الحكومة السورية “لمعالجة هذه الأزمة بعيدا عن الطروحات العنصرية أو المقاربات السلبية”، والسعي إلى “وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيدهم إلى وطنهم”.

وبعد يومين من الانتخابات الرئاسية، توجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حينها نجيب ميقاتي إلى دمشق، ورغم أن هذه الزيارة لم تتوصل إلى خططٍ محددة بشأن آفاق عودة اللاجئين، فإنها أفسحت المجال أمام تكثيف الاتصالات الدبلوماسية بين الجانبين، وأرست الأسس اللازمة لإجراء مفاوضات بهدف ضمان العودة الآمنة للاجئين وضبط أعمال التهريب والفوضى على طول الحدود اللبنانية السورية.

وبينما أعلنت الحكومة اللبنانية عن إعداد خطة قابلة للتنفيذ تهدف إلى إعادة 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة طارق متري نائب رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع السلطات السورية والمنظمات الدولية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تواجه عودة اللاجئين، منها الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا، والمخاوف الأمنية، وعدم وضوح الوضع السياسي، إضافة لتحفظات منظمات حقوق الإنسان بشأن العودة القسرية.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن حوالي 400 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد، نصفهم تقريبا عاد من لبنان.

ملفات اقتصادية متشابكة

وبعد سقوط نظام الأسد، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا تحولات جذرية، فتحت الباب أمام إعادة صياغة هذه العلاقات على أسس جديدة.

وهذه العلاقة، وفق خبراء، تحتاج لإعادة نظر عميقة في التفاهمات والاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين، وتطالب الهيئات الاقتصادية اللبنانية بتعديل هذه الاتفاقيات لتكون أكثر توازنا، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية في سوريا بعد النظام السابق ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية.

من هذا المنطلق، يؤكد الباحث الاقتصادي اللبناني عماد الشدياق، في تصريح للجزيرة نت، أن الروابط الاقتصادية بين لبنان وسوريا تظل محورية بحكم التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة، حيث شكلت حركة النقل تاريخيا ركيزة أساسية في ترابط اقتصادَي البلدين.

وأضاف أن “سوريا لا تزال تشكل الممر البري الوحيد للبنان نحو الأسواق الخارجية، ومركزًا حيويا لعبور واردات الطاقة، فضلاً عن كونها شريكًا تجاريا رئيسيا في عدة قطاعات”.

وفي سياق الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا، لفت الشدياق إلى أن “هناك فرصا حقيقية للتعاون المشترك، خصوصا أن استقرار سوريا وإعادة دمجها في المنظومة التجارية الإقليمية والعالمية بعد رفع العقوبات من شأنهما أن يخففا الضغوط المتزايدة على الاقتصاد اللبناني”.

ووفق الباحث اللبناني، فإنه بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية سيكون بإمكان لبنان تأمين مصادر طاقة بأسعار أقل، مما قد يساهم في التخفيف من أزمته المزمنة في الكهرباء، كما أن عودة الاستقرار إلى سوريا ستسهم في خفض المخاطر الأمنية المرتبطة بحركة التجارة عبر الحدود، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الصناعات والشركات اللبنانية.

وأشار إلى أن “قطاعي التجارة والنقل يبرزان كنقطتَي تعاون أساسيتَين، وقد تكبّد لبنان خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة تعطل سلاسل التوريد وارتفاع كلفة التصدير نتيجة تداعيات الحرب السورية”.

وفيما يخص الجانب السوري، فإن مرفأي طرابلس وبيروت لا يزالان يمثلان بوابة أساسية لواردات سوريا، مما يفتح المجال أمام المزيد من التنسيق اللوجستي بين البلدين، وخاصة أن مرحلة إعادة الإعمار يمكن أن تشكل فرصة كبيرة للشركات اللبنانية، لا سيما في مجالات المقاولات وتطوير البنى التحتية والعقارات.

تحول سياسي وأدوار الفاعلين

منذ انهيار نظام بشار الأسد وصعود قيادة جديدة في دمشق برئاسة أحمد الشرع، دخل الشق السياسي من العلاقات اللبنانية السورية مرحلة مفصلية.

واعتبر مصدر حكومي للجزيرة نت -طلب عدم كشف اسمه- أن وصول أحمد الشرع إلى الحكم في سوريا، والذي ترافق مع تعهدات بالإصلاح السياسي والانفتاح على المحيط العربي والدولي، أحدث صدمة في المشهد اللبناني، إذ لطالما ارتبطت العلاقة مع دمشق بمفهوم “الهيمنة” أو “الوصاية” ما قبل 2005.

وقال إن الأمر ازداد وضوحا مع الانهيار الأمني الجزئي في الداخل السوري وتفكيك الأجهزة الأمنية القديمة، مما أدى إلى تراجع حاد في أدوات التأثير السوري داخل لبنان، وخصوصا على مستوى الاستخبارات والشبكات الحزبية التابعة.

في المقابل، طرحت النخب اللبنانية، سواء داخل الدولة أو المجتمع المدني، تساؤلات حول إمكانية بناء علاقة متوازنة قائمة على السيادة والتكافؤ بعيدا عن منطق التدخل والاحتواء.

وشكل سقوط النظام السوري خسارة إستراتيجية لحزب الله، الذي استند لعقدين من الزمن إلى دمشق كعمق لوجستي وسياسي وعسكري، ورغم محاولات الحزب التأقلم مع الوضع الجديد، فإن دوره بات محاصرا بين أزمة الثقة مع النظام الجديد في دمشق، والضغوط الداخلية اللبنانية والدولية المطالبة بإعادة ضبط دوره وعلاقته بالدولة اللبنانية.

وقد أكد نائب حزب الله في البرلمان اللبناني علي فياض أن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد “خسارة إستراتيجية كبرى”، مشيرا إلى أن علاقة الحزب مع النظام “مرتبطة بإيجاد التوازن مع إسرائيل”.

بالتوازي، تشير مصادر مقربة من حزب الله إلى أن الحزب يجري إعادة قراءة لملف العلاقة مع الإدارة السورية الجديدة، وأنه تواصل مع الدولة السورية منذ مدة برعاية وسطاء محليين وإقليميين للتفاهم على الملفات الخلافية، وتحديدا ملف الحدود والمعابر غير الشرعية، وذلك عقب اندلاع أحداث حدودية منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وهذا الكلام يتوازى مع تصريحات كانت قد صدرت عن مسؤول ملف الموارد والحدود في الحزب نواف الموسوي، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الميادين، أكد خلالها أن حزب الله يؤيد وحدة الأراضي السورية، داعيا إلى التعاون مع دمشق وتجاوز الخلافات لمنع أي تقسيم.

جهود عربية ودولية

بالتوازي مع الاتصالات الرسمية بين سوريا ولبنان، تسعى أطراف عربية ودولية للعب أدوار لمساعدة البلدين على تجاوز خلافاتهما، ويشير مصدر رفيع في الخارجية اللبنانية إلى أن أدوارا متقدمة تلعبها دول عربية في حصر المشاكل ومعالجة الأزمات العالقة بين البلدين.

ووفق المصدر، فإن السعودية تتابع عبر لجنة مشتركة مع وزيري الدفاع اللبناني والسوري مسار معالجة الأزمات الحدودية العالقة، وتحديدا في ملف الحدود البرية التي تشكل الخاصرة الرخوة للجانبين، والتي لا تزال تشهد عمليات تهريب بشر أو بضائع، وهذا الأمر مستمر نتيجة التداخل الحدودي والجغرافي الذي يحتاج لتثبيت في الأمم المتحدة.

في سياق متصل، يؤكد المصدر ذاته أن دورا مهما تقوم به دولة قطر في إطار مساعدة الجيش اللبناني ودعم صمود المؤسسة العسكرية للقيام بدورها في الانتشار على مختلف الحدود البرية، وخاصة على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، إضافة للجهود التي تقوم بها الدوحة مع دمشق وبيروت والمنظمات الدولية في معالجة ملف اللاجئين السوريين، كما تدعم قطر الخطة الحكومية القائمة على العودة الطوعية للاجئين وخاصة في ظل دورها المتقدم مع السعودية وتركيا برفع العقوبات الأميركية والأوروبية.

بالمقابل، دخلت فرنسا على خط العلاقة بين الجانبين، حيث رعت باريس اجتماعا عبر الفيديو بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت تعزز فيه بريطانيا دورها في رعاية الإطار التقني عبر أبراج المراقبة البريطانية التي أقيمت على الحدود اللبنانية السورية.