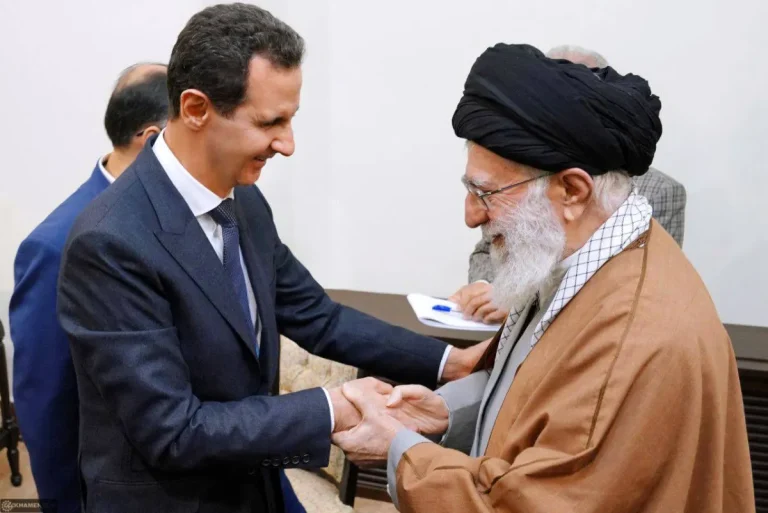

192 يوماً فصلت بين اللقاء الأخير الذي جمع المرشد الإيراني علي خامنئي بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في طهران، وسقوط النظام السابق بيد المعارضة. هذا الفاصل الزمني لم يكن تفصيلاً عابراً في روزنامة الحرب السورية، بل تحول إلى مرآة حادة داخل طهران عكست حجم الرهان الذي وضعته القيادة الإيرانية على شخص الأسد، وكشفت عن حدود قدرتها على استشراف مسار الصراع وتحولات ميزان القوى في الإقليم.

في ذلك اللقاء، قدم خامنئي خلاصة «عقيدته» السورية على ضوء المستجدات في ساحات «محور المقاومة». فـسوريا، في نظره، ليست دولة عادية، بل صاحبة «مكانة خاصة»؛ لأن هويتها – كما رأى – تتشكل من دورها في هذا المحور.

ولأن «المقاومة هي الهوية المميزة لسوريا وينبغي الحفاظ على هذه السمة»، خاطب خامنئي الأسد بوصفه شريكاً في هذه الهوية لا مجرد حليف سياسي، وأثنى على عبارتيه: «كلفة المقاومة أقل من كلفة المساومة»، و«كلما تراجعنا تقدم الطرف المقابل». هكذا ثبّت خامنئي رهانه الكامل والمتأخر في الوقت نفسه على بقاء النظام، في لحظة كانت مؤشرات الانهيار فيها تتراكم بوضوح في الميدان، كما أقر بذلك لاحقاً بعض المسؤولين الإيرانيين.

بعد أقل من سبعة أشهر، كان النظام قد سقط، لكن سقوط نظام بشار الأسد لم ينتج رواية إيرانية واحدة، بل عدة روايات متوازية: رواية المرشد، ورواية «الحرس الثوري»، ورواية جهاز السياسة الخارجية، إلى جانب أصوات من داخل النظام نفسه عادت إلى الواجهة لتطرح أسئلة صريحة عن كلفة المغامرة الإيرانية في سوريا.

في أول خطاب له بعد سقوط الأسد، قدم خامنئي تفسيراً حاداً لما جرى، عارضاً الحدث بوصفه «نتاج مخطط مشترك أميركي – صهيوني» بمساندة بعض الدول المجاورة. وتحدث عن عوامل – قال إنها منعت طهران من تقديم المساندة المطلوبة – من بينها الضربات الإسرائيلية والأميركية على الأراضي السورية، وإغلاق الممرات الجوية والبرية أمام الإمداد الإيراني، ثم خلص إلى أن الخلل الحاسم وقع داخل سوريا نفسها، حين ضعفت «روح المقاومة» في مؤسساتها. وشدد على أن سقوط النظام لا يعني سقوط فكرة «المقاومة»، متوقعاً أن «ينهض الشباب السوري الغيور» يوماً ما لإعادة إنتاجها بصيغة جديدة.

هذه الرواية تنفي عملياً مفهوم «الهزيمة الاستراتيجية»؛ فما جرى بالنسبة لخامنئي، ليس نهاية المعركة، بل مرحلة قاسية في مسار أطول، ولذلك يصر على أن «الوضع لن يبقى على حاله».

رواية «الحرس الثوري»

في المقابل، بدا «الحرس الثوري» أقرب إلى لغة الأمن القومي منه إلى لغة العقيدة الخالصة، وإن استعان بالقاموس الآيديولوجي نفسه. في فبراير (شباط) 2013، صاغ مهدي طائب، رئيس «مقر عمار» المكلَّف بـ«الحرب الناعمة»، المعادلة بأوضح ما يكون: «سوريا هي بالنسبة لنا المحافظة الخامسة والثلاثون، وهي ذات أهمية استراتيجية. وإذا شنّ العدو هجوماً وحاول الاستيلاء على سوريا أو خوزستان (الأحواز)، فإن الأولوية لدينا ستكون الإبقاء على سوريا».

بهذه الجملة الصادمة داخلياً، رُفعت سوريا عملياً إلى مرتبة جزء من الجغرافيا الأمنية الإيرانية، يتقدّم أحياناً على أجزاء من التراب الإيراني نفسه.

وكان اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس»، هو المهندس الميداني لهذه المقاربة: مواجهة التهديدات خارج الحدود، عبر بناء شبكات من الميليشيات المتعددة الجنسية، وتحويل «حماية العتبات والأماكن المقدسة» إلى شعار تعبوي يغطي في آن واحد الدوافع الآيديولوجية وحسابات الأمن القومي.

وفي خطاب الذكرى الخامسة لمقتل سليماني، بعد أقل من شهر على سقوط الأسد، أعاد خامنئي تثبيت هذه المدرسة؛ فربط بين حماية العتبات في دمشق والعراق وبين حماية «إيران بوصفها حرماً» نفسها، في محاولة لتوحيد كل هذه الساحات ضمن إطار واحد: صراع أمني – مذهبي عابر للحدود.

بعد سقوط النظام السوري، حافظت هذه الرواية على جوهرها: النجاح أو الفشل لا يُقاس بهوية من يجلس في قصر الشعب في دمشق، بل بما إذا كانت شبكات النفوذ التي نسجها الحرس ما زالت قابلة للحياة، وبما إذا كان «العمق السوري» ما زال مفتوحاً أمام النفاذ الإيراني. الانسحاب الكامل من سوريا يعني، وفق هذا المنطق، الاعتراف بأن «المحافظة الخامسة والثلاثين» سقطت من الخريطة؛ لذلك سيظل «الحرس» يبحث عن طرق لإبقاء موطئ قدم (مهما كان ضيقاً) في الجغرافيا السورية.

رواية الجهاز الدبلوماسي

حاول جهاز السياسة الخارجية تقديم قصة أكثر نعومة للداخل والخارج. قبل السقوط بأسابيع، أوفد خامنئي مستشاره الخاص علي لاريجاني إلى دمشق وبيروت، حاملاً رسائل سياسية تطمينية إلى بشار الأسد وحلفاء آخرين. تحدث لاريجاني علناً عن أن ما يجري في سوريا ولبنان «يتصل مباشرة بالأمن القومي الإيراني»، وكأن طهران ما زالت قادرة على ضبط التوازنات.

بعده بأيام، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دمشق قبل ستة أيام فقط من الانهيار، واختار أن يلتقط صورة وهو يتناول الشاورما في أحد مطاعم العاصمة، في إشارة مقصودة إلى أن «الوضع طبيعي»، وأن الحديث عن انهيار وشيك جزء من «الحرب النفسية». كان ذلك ذروة الفجوة بين الصورة التي تحاول الدبلوماسية تسويقها والواقع المتفكك على الأرض.

ليلة لا تنسى في دمشق…بعد لقاء مهم مع رئیس الجمهورية العربية السورية، وزيارة ممتعة لمقام السيدة رقية سلام الله عليها، تناولنا في مطعم دجاجتي في منطقة مزة المريحة وبجوار أهل دمشق الطيب، الشاورما الشهيرة لهذه المدينة.يمكنك أن تجد الشاورما في كل مكان، لكن الشاورما الأصيلة تعود… pic.twitter.com/UXxfLdvFr3

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) December 1, 2024

بعد السقوط، لجأت الخارجية إلى صيغة دفاعية مألوفة: إيران «استجابت لطلب حكومة حليفة، وقدّمت المشورة والدعم»، لكنها «لا تستطيع أن تقرر نيابة عن الشعوب». هكذا خففت مسؤولية القرار عن كاهل الدبلوماسية، وأُحيل الجزء الأكبر من الفشل إلى الداخل السوري و«التآمر الخارجي» الذي يتكرر في خطابات خامنئي. هذه الرواية تكشف عن قراءة تعد سوريا ملفاً من بين ملفات، لا ساحة وجودية كتلك التي يراها «الحرس الثوري» والمرشد.

من الناحية الجيوسياسية، كانت سوريا بالنسبة لطهران أكثر من حليف؛ كانت ممراً إلى لبنان وفلسطين، وساحة اشتباك مع إسرائيل، وخط دفاع متقدماً في مواجهة الولايات المتحدة. وتلخص عبارة مهدي طائب في 2013 – «إذا اضطررنا للاختيار فإن الأولوية تكون لحماية سوريا قبل خوزستان» – هذه العقيدة بوضوح.

اليوم، مع سقوط النظام الذي ارتبط بهذه العقيدة، تواجه إيران فراغاً في عمقها الإقليمي لا يمكن ملؤه بالشعارات وحدها. وهنا يصبح السؤال المركزي: كيف تتصرف طهران بعد أن فقدت النسخة التي صاغتها لنفسها من «خيمة المقاومة» في دمشق؟ الإجابة لا تأتي من خطاب واحد، بل من موازنة بين دوافع آيديولوجية راسخة، وقيود اقتصادية خانقة، وموازين قوى ميدانية لم تعد تميل لها كما في السابق.

رواية «الحساب المفتوح»

الرواية الرابعة جاءت من حيث لا يُفترض أن تأتي: من داخل المؤسسة نفسها؛ إذ خرج للمرة الأولى، من قلب البنية الرسمية توصيف شبه علني بأن العائد الاقتصادي من المغامرة السورية يكاد يكون معدوماً، وأن «الاستثمار» السياسي والأمني انتهى إلى ما يشبه الخسارة الصافية.

في مايو (أيار) 2020، قال حشمت الله فلاحتبيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن إيران أنفقت «بين 20 و30 مليار دولار» في سوريا، وإن «هذا مال الشعب ويجب استرداده».

بعد خمس سنوات، عاد فلاحتبيشه ليطلق اتهاماً أكثر مرارة: ديون سوريا لإيران – كما قال – سُويت عملياً عبر «أراضٍ بلا نفط، ومزارع أبقار بلا أبقار، ووعود فارغة».

هذا الصوت ليس استثناءً. على مدى عقد، ربطت شعارات الاحتجاجات الداخلية بين «غزة ولبنان وسوريا»، والخبز والوقود في المدن الإيرانية. ومع سقوط الأسد، صار من الأسهل على المنتقدين القول إن النظام أنفق عشرات المليارات، ودفع كلفة بشرية ملموسة بين مقاتليه وحلفائه، لينتهي إلى نفوذ شبه معدوم تقريباً في دمشق.

بالنسبة لصانع القرار، تتحول هذه الرواية إلى عامل ضغط داخلي ضد أي قرار بالعودة إلى سوريا بالحجم نفسه الذي كان عليه التدخل السابق.

عند جمع هذه الروايات المتوازية، يتضح التناقض الجوهري في المقاربة الإيرانية بعد سقوط الأسد: المرشد و«الحرس» لا يعترفان بأن إيران «خسرت سوريا»، بل يتعاملان مع ما جرى كمرحلة عابرة في مسار صراع أطول، ويصران على أن «جبهة المقاومة» قادرة على إعادة إنتاج نفسها، وأن سوريا ستعود، بطريقة ما، إلى هذا المدار. في المقابل، تكشف رواية الدبلوماسية الرسمية ورواية «الحساب المفتوح» عن إدراك ضمني بأن نموذج التدخل الذي طبق خلال العقد الماضي لم يعد قابلاً للاستمرار بصيغته السابقة، لا سياسياً ولا مالياً.

السيناريوهات: هل تعيد طهران دمشق للمحور؟

في ضوء ما سبق، يمكن رسم أربعة سيناريوهات رئيسية، ليست متنافية بالضرورة، بل يمكن أن تتداخل زمنياً وجغرافياً.

السيناريو الأول هو «العودة عبر الوكلاء». وهو الأقرب إلى منطق «الحرس الثوري» ومدرسة سليماني. هنا تحاول طهران إعادة بناء نفوذها في سوريا من أسفل، عبر شبكات محلية مسلّحة كانت نواتها موجودة أصلاً، أو عبر تجنيد مجموعات جديدة تحت شعارات مذهبية أو آيديولوجية. الهدف ليس استعادة نظام شبيه بالأسد، بل تكوين قوة ضغط دائمة على أي سلطة قائمة في دمشق، وأداة استخدام ضد الخصوم الإقليميين. نجاح هذا السيناريو يتوقف على عاملين خارج السيطرة الكاملة لإيران: مآل معادلة الحكم في دمشق، واستعداد المجتمع السوري لتحمل دورة عنف جديدة أياً كان اسمها.

السيناريو الثاني هو «التموضع الإقليمي من دون سوريا». وفق هذا المسار، تقبل طهران ضمناً بأن دمشق لم تعد محور ارتكاز لنفوذها كما كانت، فتُعيد توزيع مواردها على الساحات الأربع التي ما زالت تمسك ببعض خيوطها فيها، رغم تراجع دورها النسبي: لبنان، العراق، اليمن، وغزة. تتحول سوريا هنا إلى ساحة استنزاف ثانوية، يقتصر الدور الإيراني فيها على منع الخصوم من تحويلها إلى منصة تهديد مباشر، من دون الدخول في مشروع جديد لإعادة هندسة النظام السياسي.

وينسجم هذا المسار مع ضغوط الكلفة المالية والبشرية التي راكمها التدخل خلال العقد الماضي، لكنه يصطدم بحقيقتين أساسيتين: حاجة «حزب الله» إلى سوريا بوصفها ممراً لوجيستياً، واستمرار خطاب خامنئي في التعامل معها على أنها عنصر بنيوي في «جبهة المقاومة».

السيناريو الثالث هو «التسوية الرمادية». هنا لا تسعى إيران إلى فرض عودة صاخبة، بل إلى تسلل محسوب عبر اتفاقات موضعية مع القوى المسيطرة على مناطق مختلفة من سوريا، وعبر مشاريع اقتصادية أو أمنية محدودة. الخطابات التي يتحدث فيها خامنئي عن أن «الأيام لا تبقى على حالها»، وأن «الشباب السوري سيعيد التوازن» يمكن قراءتها كتهيئة لعودة تدريجية وغير صدامية، تتيح لطهران القول إنها ما زالت «حاضرة» من دون أن تتحمل كلفة الرهان على نظام واحد كما فعلت مع الأسد.

السيناريو الرابع هو «مأسسة الخسارة». في هذا المسار، تتعامل طهران مع فقدان سوريا على أنه أمر واقع، من دون محاولة جدية لاستعادة نفوذ ميداني، لكنها تحوله إلى ملف داخلي – عقائدي أكثر منه جيوسياسي، خصوصاً في ضوء السردية التي تبنتها بعد الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) 2025. تعاد تجربة سوريا وتؤطر ضمن خطاب «المؤامرة على جبهة المقاومة»، وتستخدم ذريعة لتشديد القبضة الأمنية، وتقييد النقاش حول كلفة التدخلات الخارجية، وتجريم الربط بين الإنفاق الإقليمي والأزمة المعيشية.

في المقابل، تبقي إيران على حضور رمزي منخفض في الملف السوري (لغة الشهداء، العتبات، حراك دبلوماسي شكلي)، فيما تطوى عملياً صفحة «المشروع السوري» بوصفه عمقاً استراتيجياً، من دون إعلان هزيمة صريحة، بل عبر تغليفها بلغة «الابتلاء والصمود»، ودفعها تدريجياً إلى هامش أجندة صنع القرار.

في كل هذه السيناريوهات تبقى حقيقة واحدة ثابتة: سوريا، التي نظر إليها يوماً على أنها أهم من «الأحواز» و«الهوية المميّزة للمقاومة»، لم تعد، في ميزان الواقع، ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. يمكن للمرشد أن يراهن على الزمن، ولـ«الحرس» أن يفتش عن فتحات جديدة في الجغرافيا السورية، وللخارجية أن تلمّع لغة بياناتها، وللمنتقدين أن يتحدثوا عن «أراضٍ بلا نفط».

لكن السؤال المعلق فوق كل نقاش في طهران سيظل واحداً: هل تستطيع إيران أن تتحمل مغامرة ثانية بهذا الحجم في سوريا، بعد أن خرجت من الأولى وهي تحاول إقناع نفسها بأن «خيمة المقاومة» ما زالت قائمة، فيما عمودها السوري مكسور؟

اقرأ أيضاً